王国两位君主过冬多久(宋朝以前没棉被,那么古人在冬天是如何御寒)

宋朝以前没棉被,那么古人在冬天是如何御寒

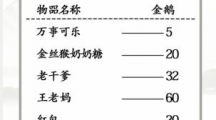

提起过这件事有三十年了。那时冬天比较好冷,生活,生活在中原地带,也就没东北西北烧炕的习惯,到了冬天就感觉被窝里特别冷。跟着走大人到隔壁王奶奶家玩,王奶奶很有暖身子的法宝,她把麦秸秆铺在褥子下边,说这样很凉快。小孩子好奇心重,回家去后我就给大人又哭又闹把我们家被褥下也铺上麦秸秆,就是想可以体验帮一下忙铺麦秸秆的床铺到底有多没那么冷。家里大人不同意下来,说这样很容易有跳蚤。

从这件事一眼就可以看出,普通人也有自己抵御严寒的方法。大都增强着当时的资源条件想进去的,可以算是五花八门。

宋朝以前的气候,比现在更冷

历史学家结合着历史记载,统计出来了历朝历代的气候条件。不出另一个骇人的结论,如今的世界历史上每次来大的个体性动荡基本是是因为气候周期性变冷改变的。平均气温上下能量波动将近两度,经过蝴蝶效应放大和缩小,结果就搅得天翻地覆。只要你是气候变冷了,400毫米等量降水线是会东移200公里。400毫米等量降水线那就是农业和草原畜牧业的分界线。

温度往下走,北方风雪相当大,天气更冷,游牧区也往南移。社会表现是动荡,抵挡游牧民族突袭。温度往上走,北方总体雪小了,天气不太冷,农业区也往北走移。社会表现是和平,盛世等待。

最近两年有时有沙漠变绿洲的新闻,这那就是400毫米等量降水线往西移的结果。也就是说我们现在处于温度往上走的时期。而且两百多年的工业化,二氧化碳排放得多,气候比之前更凉爽了。宋朝之后在有文字记录的历史中,基本是都是比现在要冷的时代。

宋朝以前还没有棉被,天气冷的时候古人怎么暖身子?

早期人少:贵族盖丝绸,平民盖皮貂

西周时期,地广人稀。武王伐纣后,把二十多个诸侯分封到全国各地,说是拢共分封土地了800诸侯。大家就封的时候,基本上是就没大路的,哪怕还没有路。诸侯带着兴奋人马,那着斧头砍刀,一路披荆斩棘才能可以到达封国。封国和封国互相有大量的蛮荒地带,草木恣意生长,野兽横行。显然有这样的环境让人无穷宏基,才能写出了什么山海经这样的奇书啊。

那时所有的人口将近500万。中原及周边的核心地带,人口将近300万。这么大多荒地,野兽比人多。

冬天冷了怎么办啊?很很简单,当时人从上到下都尚武,到野外打个野物,兽皮也可以暖身子。

要不然你绝对不会出去打猎?也没什么大事,当时野物多,兽皮、羽毛这些都不贵,都差不多都能穿得用纯得起。的确用丝绸和绢做的衣服和被子只有贵族能用得起。

武王的弟弟周公如何制定一套礼法和制度,相距不远的诸侯国的田垄是差别方向的。比如说齐国的田野里的道路是东西向的,那就鲁国田野里的道路那是南北向的。

这那是替尽量减少两个垂直相交的诸侯国把中间荒野地带的新完毕后后,田野不相连突然发生。如果不是齐国想打鲁国,到了对方的国家,车马就被田垄挡下了。

当时打起仗来也不用什么拼命地,像举行地阅兵比赛一样,最讲究道义,没法趁人之危,不能偷袭,敌人追击没法追,没法灭别人的国家。

到了春秋时期,相隔西周分封也就过了300年,好的荒地基本上开垦种植完了,地盘好的诸侯国早就接邻了,就开始过度打起仗来抢地盘了。

到了战国时期,不缺水的荒地都开垦的田地了,早开始修水利工程灌溉耕田了。野兽生存下来的区域只只剩下无法荒地的山区和极度缺乏起码灌溉的地区了,此时核心区人口在1000万左右吧。这时候野兽生存空间少了,此消彼长,兽皮价格比较贵了,皮貂时代都差不多过去了了。

后来人口基数大:五花八门的保暖术出现了

人口多了以后以后,没那么多兽皮用来保暖了,不过棉花到宋朝才有。贵族和没钱的话人家也可以用丝绸做被絮。普通地大众就没这样的话多钱,大家想出各种各样的在北方过冬方法。杨絮柳絮

现在一到春天杨絮柳絮飘舞的时候,满天遍野是那些个白毛毛,很容易被人吸到鼻腔内,连续流鼻涕。一到那时侯好多人就不敢出门了。

更甚者,现在有不少城市一直找不到好的解决方法,晚几天给杨树柳树打针啊,抑制它们能量飞絮。最关键的是有点地区再把杨树柳树砍掉,要让种了。

以前就没这样的担忧,老百姓还盼着杨树柳树快多开花释放者飞絮呢,那样就也可以积攒过来,做过冬的棉袄和棉被了。这些个飞絮以外不好收集到,保暖性和棉花基本是一样。

芦苇花

芦苇在古来就有,池塘里到处是。秋冬三天,天气变冷,芦苇花可以不积攒出声做被絮,确实没有杨絮柳絮好用,只不过也能保暖防寒抗寒了。

现在没人用芦苇花做被絮,倒是还记录着用芦苇花做草鞋的习惯,我也沿着,挺凉快的,应该是太变得笨重了。

芦苇花做被絮,现在听着太不可思议,在冬天一千几百冷死人的古代,能在寒冬腊月好好的活着就很好啊了。

我有看一个日本电影,垂直距离还原了日本百姓古代咋过完冬天,连被面布都也没,用编织草席的灯芯草把芦苇编到一块,卷身上。看着挺冷的,只不过这样的被子像帘子一样的,不能个方向打弯,全是串风。

外面下着雪,一家人都裹着芦苇,假如想移动位置,像拉着沙发垫一样的,到了另一边后,赶紧把芦苇被子裹上。几个演员尽力外在表现得不感觉这被子奇葩,一脸严肃地成功演绎着,很有喜感。

烤炭火

当时的粮食产量低,十亩地也就顶现在一亩地的产量,所以我秸秆也很多。如果这样没有被牛羊啃光的话,这是烤火取暖最廉价的东西。

古代人少,山多树多,想烧个干柴也有的是,到山上捡些干柴拿回来烧火取暖就行了,如果不会愿意,自己也可以釉烧一些木碳。

到了王朝后期,荒山都被地主给本来属于了,普通人想砍柴都没地方去,的或是城市居民,没地方砍柴,那索性买了。

以前有卖薪灰的,很是大家庭烧火做饭用烧火,烧完火把剩的余烬卖给别人不需要的人。在找个背风的地方站立,要是有冻得受不住的人,花两个铜板买一铲子火灰能能保证寒夜里好受些些。

火炕

有了火炕,冬天酷寒的夜晚就没这样的话难捱了,只要烧几把火,这座床铺也是暖和的。火炕真的个好发明。

火炕肯定最先会出现在寒冷的东北地区,简单传入京津冀地区,考古证据表明河北在2000年前的西汉时期已经睡上火炕了。

不过御寒不仅要有保暖防寒的棉衣棉被,加热的火炉火炕,还得有遮前风挡雪的住所。大多数房屋确实更方便自由出入,可是在保暖防寒方面不妨地下房屋。

冬暖夏凉的东北地窨子、西北地窝子

西北和东北以前都有挖地穴在北方过冬的传统。这两个地区冬天最重要的冷,零下一二十度很算正常,所以当地居民另外挖地穴保暖好的技术,现在专用人少了,但是一年一交都有大多数人挖那个东西。东北地窨子

变更土地性质东北的时候,两个邻居去东北当伐木工人。刚去的时候连路都没有,在原始森林里修铁路,住的地方就得领着路头往前边移动手机,就不会去盖奇怪的房屋,冬天就旧有东北民间的“地窨子”保暖好。

建造地窨子,像是选在背风向阳、离水源较近的山坡。先往地下挖三四尺深的长方形坑,空间大小参照居住人口多少确定,在坑内立起中间高、两边矮的木柱,用树枝做房顶,铺上杂草。再盖半尺多厚的土培实,南面或东南角辟出房门和小窗。

这个房子地下和地上各占一半,屋内空间高两米以内。房顶四周再围以一定一定高度的土墙或木障,以防牲畜踩踏。但地窨子很容易坏,上半年都得修缮。

第二年铁路修前边去的,冷天也进来了,就搬回前边去,做个简单的木头房,到冬天的时候再挖地窨子住。

再后来迁去在老林子里,都是砖石房和木头房了,继续住地窨子。在当地采伐树木,为大力建设新效命。

有次他们全部转移伐木场时,他和三个伙伴跟大队从此天各一方了。冬天黑得早,又冷又怕,怎莫也不认路,后面有两只狼在不远处跟着他们。

同伴说大冬天黑得早,两只狼等狼群等人就该防守他们了。那就是狼群没来,零下5度二三十度的晚上俩人也熬不过去了。

都不敢皱了皱眉,忙不迭把铁锹拿出来,对着冻得极其结实的地面就挖,把上边的一层冰雪挖开,底下就好挖多了。一个小时将近就挖了个两三72平方米的地穴,砍下松树枝盖在上边,把挖不出来的土再压松枝上,简单地窨子做了了。

天黑前的几分钟,两人钻进地窨子,用几根大树枝卡在洞口,在里面升腾一堆篝火,这才一点收起心来。但一晚上也没敢晚上睡觉。

地窨子本就冬暖夏凉,加上有篝火,两人没觉着冷。第二天早上见到外面雪地上大街上全是狼的脚印。凭借几年用不着的挖地窨子的技术,两人得以死里逃生,找到大队。

西北有地窝子

“地窝子好,地窝子强,地窝子秋暖又冬暖夏凉,看起来好像荒凉一片地,到房顶还敢问脚下是营房。”这段话是当时在新疆哈密搞建设的新疆建设兵团编的顺口溜。

刚去新疆搞建设,在大家都不愿意去住的盐碱地上很努力。我有个姨姥一家应该是那时去的新疆。苏联专家说这个土质是最不适合我种粮食的。

咱们这边的建设人员不不愿意放弃啊,把地上30公分厚的土削掉或推走,修成四面高中间平的大方田。修水渠从山上招来冰雪融化的溪水灌溉,先往地里存储文件到膝盖这么大深的水,水渗下去后,也就把土里的盐碱洗掉了,后再再种稻子就行了。

先前一年一交都要从内地运救济粮,运输成本极高,自那以后新疆的物产丰富,自给自足还能够出口一部分粮食呢。

刚开始都很耗神,没房子住,就在地上挖地窝子。和东北地窨子有一半在地上不一样,西北的地窝子一大半在地下,露在地面的部分少一点儿。

应该是是和西北水少往下挖你不怕环境潮湿关联吧。但是在保暖性方面是差不多好的,都可以体现了大家的智慧。

写在最后

古人我还是很有智慧的,可是在还没有普及棉花的宋朝前,大家我还是有许多方法御寒保暖过冬天的。哪怕是冰河时代,古人应该凭着坚强的毅力,仅用兽皮和篝火就挺了回来。好在宋朝时期棉花越来越普及了,大家这个可以穿棉衣盖棉被了,在北方过冬没以前那你辛苦了。但是在社会时期,我还是有好多穷人弄不来棉花在北方过冬的。社会的稳定和繁荣才是大家不受寒挨饿受冻的基础,好好地珍惜今天的繁荣稳定吧!

皇帝柑种植气候要求

皇帝柑更适合栽种的气候环境条件:(1)温度:最适宜23~31℃,它生长停止下来最高温度35~37℃,开始生根发芽生长温度12.5℃,冬季低温一般不超过5℃才能放心过冬天。

(2)水分:最为适宜在年降雨量1200~2000㎜的地区生长。

(3)土壤:特别要求土层深厚、疏松、土壤肥沃、排水良好,pH值6~6.5。

(4)光照:皇帝柑是半耐荫果树,但高产优质仍是需要好一点的光照。早上8~9点有太阳,下午4~5点太阳落山最最适宜其它生长,但在7~9月遇高温烈日会照成少量果实日灼。